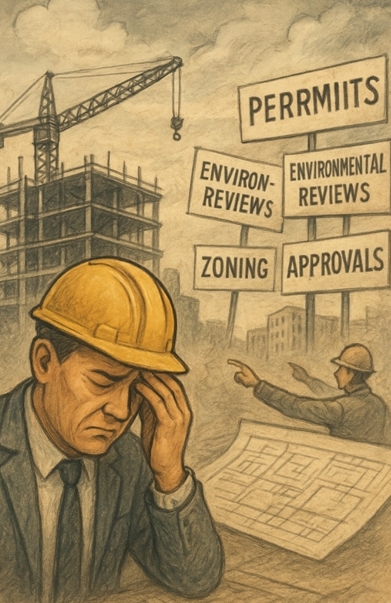

《經濟學人》(The Economist)文章〈America’s broken construction industry is a big problem for Trump─It is beset by fragmentation, overregulation and underinvestment〉(美國建築業的崩潰對川普來說是個大問題─它受到碎片化、過度監管和投資不足的困擾)(註1)提到:美國的建築產業因為「過度監管、結構零碎、投資不足」陷入低效,連高速鐵路、資料中心都蓋不出來。看似遙遠的問題,其實就在我們身邊上演。台灣的建築與營造產業,幾乎複製了同一個困境,只是我們很少停下來問:這些年為什麼什麼都不能做?又是誰為這種僵局付出代價?

制度過於細密,反成最大絆腳石

一個建案從規劃到動工,往往得歷經都市計畫變更、環評、都審、建照核發、開工核准等關卡。任何一個環節卡住,整體就停擺。同樣的問題也出現在英國,彭博指出〈英國官僚惰性拖垮基建〉(註2)也觀察到這樣的問題──英國基建計畫經常陷入拖延與失敗,歸因於官僚主義、政治內耗與缺乏「能做精神」,導致英國正在失去透過公共工程凝聚國家精神與推動經濟的能力。制度的初衷是保障品質,但若「審核比實做重要」的文化凌駕工程本質,整個產業的重點將會是「如何通過審查」,而不是「如何蓋好房子」。

誰在為低效付出代價?

當制度拖住了時間,時間就拖高了成本。這些隱形代價最終會以三種方式回到社會:

- 房價更貴:拖越久,利息、材料和人力等成本都越貴,轉嫁給購屋者。

- 品質更低:壓力下趕進度,只求過關不求長久。

- 安全更危險:現場環境複雜,勞工事故風險更高。

原本立意良善,看似嚴謹的程序,最終也只能是全民埋單。

重新思考,我們想要怎樣的建築環境?

1931年,紐約帝國大廈僅花410天就完成;胡佛大壩原訂7年,實際5年完工。現在的我們,卻要用十多年去蓋一條捷運、一座公共建築。不只是美國,台灣也一樣。問題也許並非技術問題,而是「制度與整合力的退化」。

當少子化、老化、氣候變遷同時逼近,我們需要更有韌性的城市與基礎建設。如果一切依舊陷在「不出錯」的心態裡,任何美好願景都只會停留在簡報上。建築業不是魔術,也不是口號,它需要一個允許專業發揮的土壤。

如果我們無法鬆開制度的枷鎖,建築效率就會一直停在圖紙上。真正的問題不是「誰該背黑鍋」,而是我們有沒有勇氣改變那個讓所有人動彈不得的系統。

═════════════════════

註1 布魯克(Matthew Brooker):〈英國官僚惰性拖垮基建〉,《經濟日報》,2025年9月8日。

註2〈America’s broken construction industry is a big problem for Trump─It is beset by fragmentation, overregulation and underinvestment〉(美國建築業的崩潰對川普來說是個大問題─它受到碎片化、過度監管和投資不足的困擾),《The Economist》(經濟學人),2025年7月10日。全文詳:https://reurl.cc/x3W66b

300K.jpg)

300K.jpg)