台中市的土地價格在過去多年中持續上漲,市政府透過「標售抵費地」的方式,反映了這一趨勢。抵費地是市地重劃後,政府取得的土地,透過公開標售以回收開發成本或抵付公共設施成本。由於標售過程「公開透明且具指標性」,故此標售價格通常成為「市場的參考指標」,成交價也會產生「定錨效應」,進而成為「周邊土地交易的參考基準」。

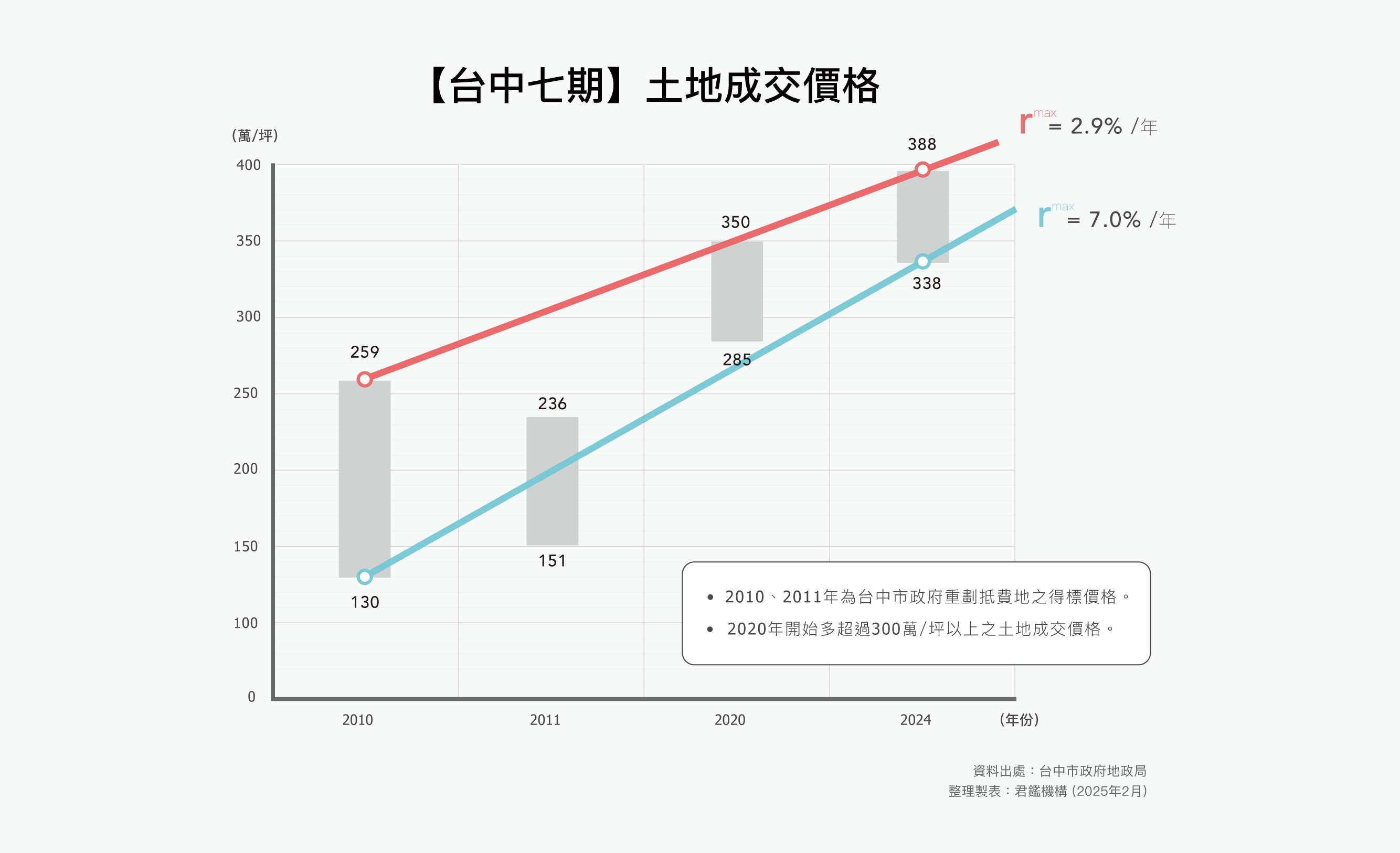

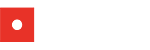

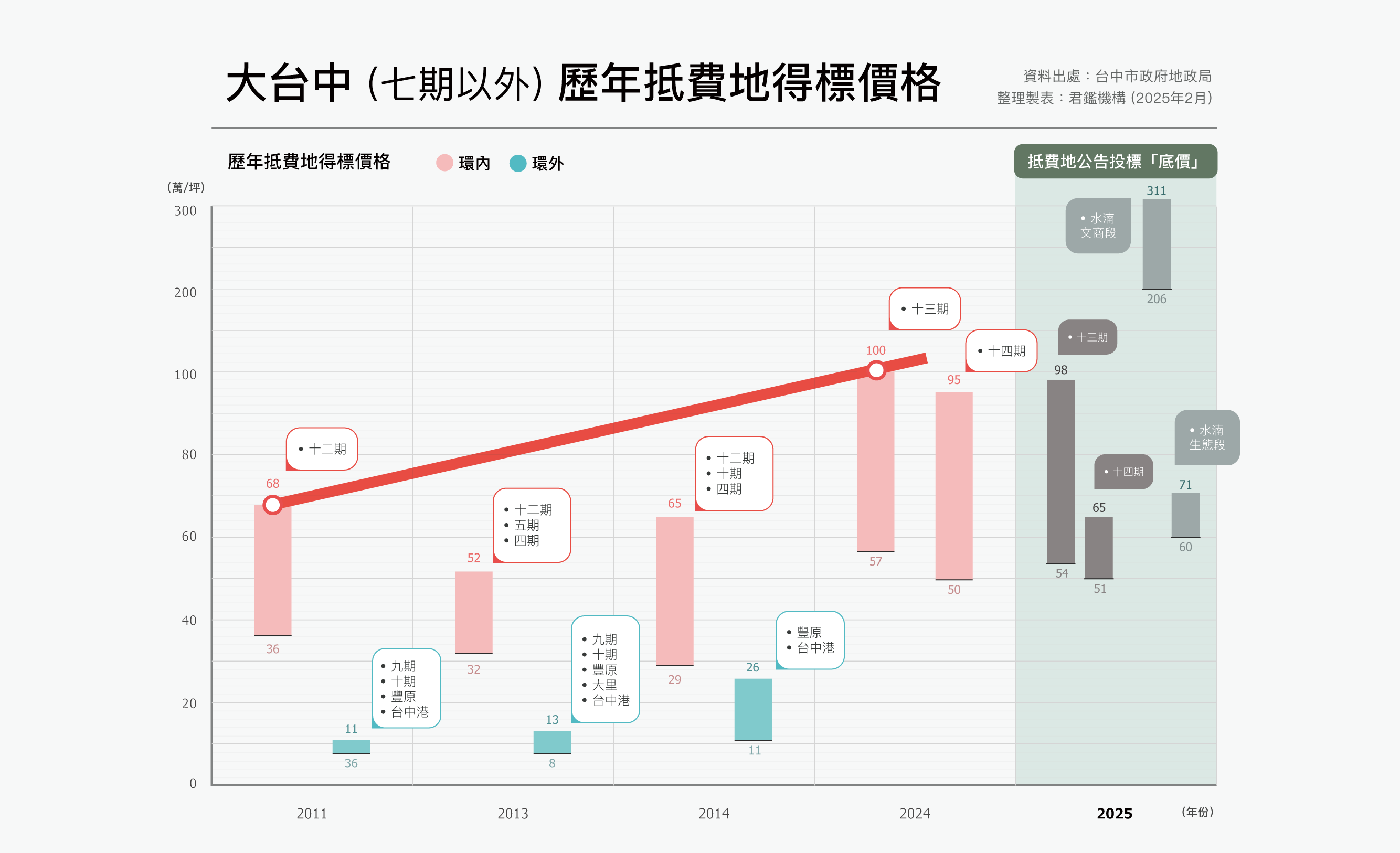

我們將台中市政府地政局(註1)公開的歷年抵費地資料,整理製成了圖表。因「七期」(臺中市第七期市地重劃區)為「台中新市政中心」,尤其2000年前後,高級住宅及大型百貨公司陸續進駐,七期土地寸土寸金,價格飆漲,因此將【七期】與非七期之外的【大台中區域】的土地成交價格分開來製表,如所示:

由圖可見,台中地區的土地價格多年來呈現逐年攀升的趨勢(註2),尤其近年以來漲幅更加明顯,此現象與台灣整體經濟發展、台中市都市擴張、公共建設投資、低利率環境等多重因素相關。進一步探討 ✭ 台中土地價格上漲的結構性因素:

☆ 產業與人口紅利

台中科學園區、精密機械園區及中科二期擴建吸引科技大廠(如台積電、美光等)進駐,衍生就業人口與住宅需求。台中市人口於2023年突破283萬,穩居台灣第二大城,剛性需求支撐土地開發價值。(日間活動和夜間停留人口皆超過300萬)

☆ 交通與公共建設

捷運綠線通車、藍線規劃、台中國際會展中心、綠美圖等建設提升區域發展潛力,建商搶先布局周邊土地。例如:捷運藍線沿線土地(如沙鹿、西屯)因預期效應,地價在規劃階段已上漲30%以上。烏日高鐵特區於2024年標售土地單價突破百萬,整體區域地價漲勢驚人,皆顯示台中整體都市發展動能

☆ 資金環境與投資需求

Covid-19疫情之後全球低利率與台商回流資金湧入不動產市場,台中因生活成本低於雙北,成為投資熱點。2020-2023年間,台中商用土地(如商辦、物流用地)交易量年增15%,反映資本追逐土地增值的趨勢。

✭ 問題:關於房價與居住正義

地價飆升推升房價,台中平均購屋總價從2015年約800萬元漲至2023年1500萬元,年輕族群購屋壓力加劇,引發社會對「土地炒作」的批評。但回到本文主題:「從土地價格看房價──房價真的有可能降嗎?」這問題就好像,假設颱風來導致菜價變高,那時價青菜料理有可能降嗎?或說麵粉變貴,麵包有可能變便宜嗎?

✭ 思考:土地價格是房價的基礎

房價的主要成本包含「土地成本」與「建築成本」,而土地價格本身已經很高,建商無法用低價取得土地,房價自然難以下降。市政府的抵費地標售價格往往成為市場的定錨價格,推動地價上升,連帶影響房價,這部分請參看我們所製圖表,2025年的水湳文商段抵費地標售價格為206~311萬,水湳生態段、13期和14期標售價格為51~98萬,那麼這些土地價格蓋出來的房價要怎麼訂才不會虧錢?

✭ 事實:建築成本持續增加

此外,房屋的建築成本持續增加,包括工資、材料費、法規要求(如耐震標準、綠建築等),這些成本因法規、通膨、原物料價格波動等因素而上升,導致建商即使想降價,也難以大幅調整價格。

✭ 結論:不管外在變因,你可以掌控的是你自己的選擇

以上這些「現實的成本」問題,都讓房價不太可能大幅下降。期望這樣的闡述能讓大家了解──房價並非單純由建商決定,而是受到「多重因素」影響,使得房價很難直接降價,但政府會透過政策調控來改善,以達到房市降溫,避免投機炒作。然而高房價的居住問題對於剛需族群而言,與其一味期待房價下跌,比較實際的作法是不如採取更「主動」的方式來因應現實的房市狀況。

如何主動靈活應對呢?一種是善用政府住宅政策,如政府推出的社會住宅、青年安心成家貸款、自住優惠貸款等,協助降低剛需族群的購房或租房負擔。另一種則是選擇外圍郊區或衛星城市,如交通至台中市區半小時可達的彰化南投區域等,這些地區的房價相對較低,且基礎建設和生活機能也皆完善,會是剛需族群「先求有(資產),日後再求好」的實際選擇!

═════════════════════

註1. 台中市政府地政局「台中市市地重劃區抵費地標售」https://reurl.cc/Y4KNKa

註2. 根據內政部實價登錄,台中住宅區土地平均單價從2015年每坪約25萬元,升至2023年約65萬元,漲幅逾160%。商業區土地(如七期)漲幅更為顯著,精華地段單價皆突破300萬元,目前最高成交紀錄為單坪388萬元。

●另補充,年化後的七期土地成交價格